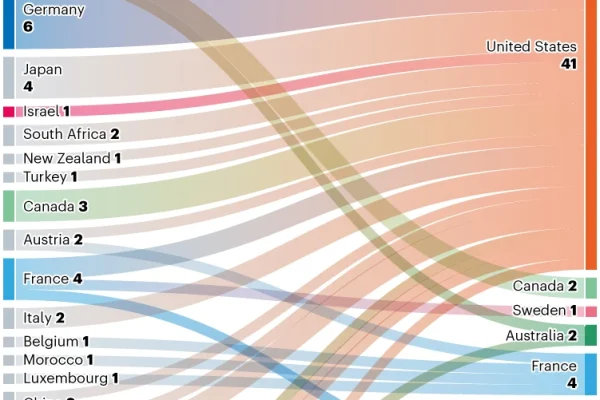

废除种族平权政策后,哈佛大学2025届新生亚裔占比升至41%

10月23日,哈佛大学公布2029届(2025年秋季入学)新生数据,亚裔美国人占比达到41%,较2028届的37%上升4个百分点。这一变化发生在2023年美国最高法院禁止大学招生中使用种族平权行动(Affirmative Action)后,哈佛转向“无种族”招生标准。然而,亚裔入学率的上升,伴随黑人和西班牙裔学生比例下降,引发了关于招生公平性和是否存在对亚裔“隐形歧视”或“配额调整”的激烈争论。尤其在美国华人社区,这一数据既被视为进步,也引发了对长期公平性的担忧。