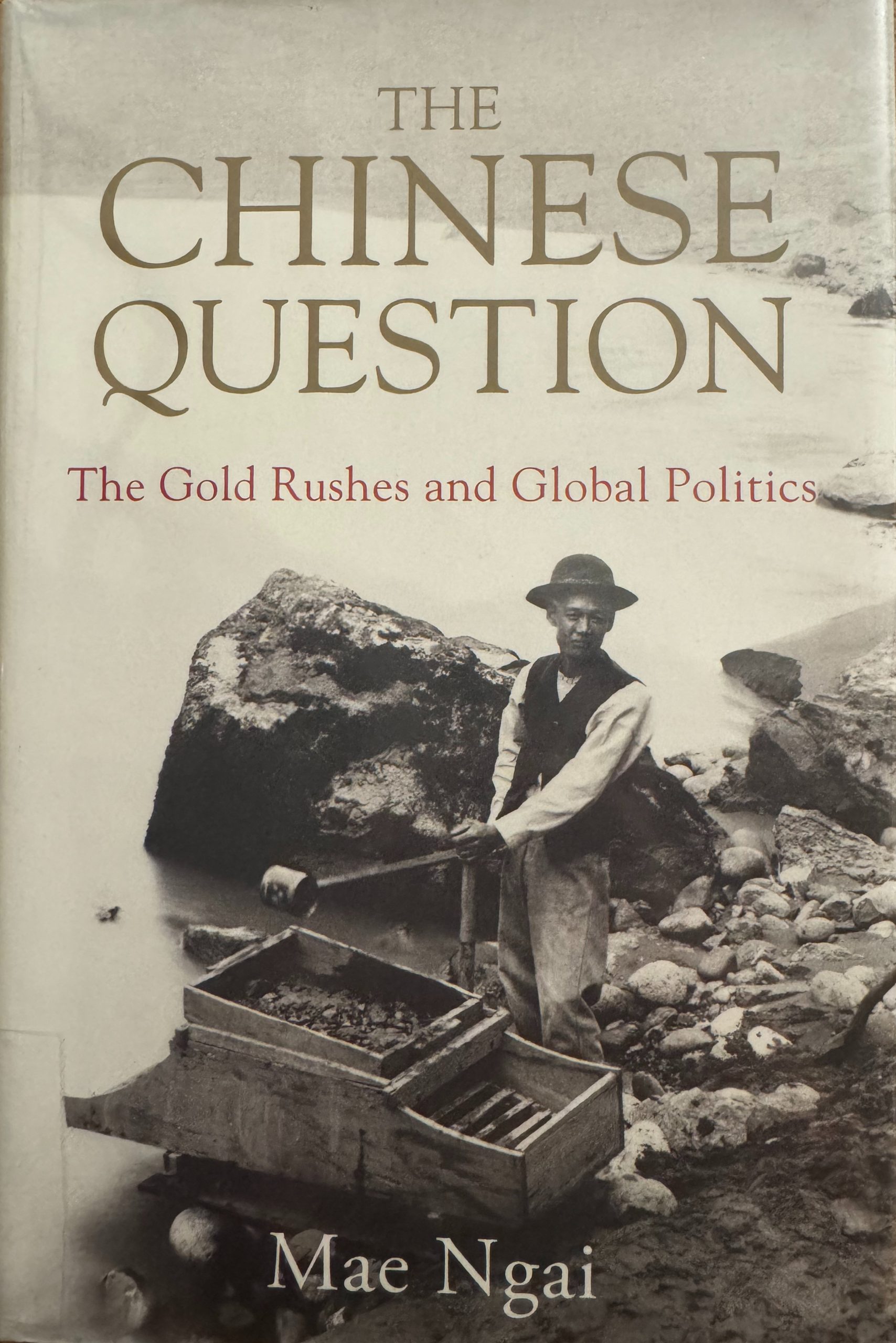

近几年,美国及全球舆论中关于中美竞争和中国威胁议题的持续发酵,再次将“华人问题”以新的面貌带入公众视野。哥伦比亚大学历史系教授艾明如(Mae M. Ngai)在她的著作《The Chinese Question: The Gold Rushes and Global Politics》中指出,这并非现代独有的现象。十九世纪的淘金热,便是这种焦虑最初的历史源头。当时的“华人问题”不是国家问题,而是关于人:那些背着布包、提着铁锤漂洋过海的华工,在西方世界矿坑边,成了现代资本主义与种族秩序碰撞出的阴影。

作者以宏阔的全球史视角重新审视了这个主题。她将叙事从加州金矿延伸至澳大利亚与南非,揭示出淘金热并非孤立事件,而是全球资本主义网络的一部分。在这条由黄金、劳工与殖民权力编织的链条上,华人既是必不可少的劳动力,又被视为“外来威胁”。他们的勤劳与技术让矿业得以繁荣,却也引发白人劳工的恐惧与敌意。于是,从加州到墨尔本、再到约翰内斯堡,“排华”与“白人保护主义”几乎同时出现。Ngai指出,这种跨国的相似性说明,排斥并非偶发事件,而是帝国扩张与种族建构的共同机制。换言之,“华人问题”从一开始就不是关于华人,而是西方如何在全球化进程中界定自身文明边界的政治行为。

书中最令人印象深刻的,是作者揭示“经济竞争”如何被转译为“种族危机”的过程。在十九世纪的金矿区,白人矿工指控华人“抢走工作”,殖民政府声称他们“破坏社会秩序”,媒体则以“黄祸”(Yellow Peril)制造恐慌。Ngai剖析了这种论述背后的逻辑:当华人以勤劳和效率在市场中展现竞争力时,制度性的种族主义便将这种能力解释为威胁,以维系白人特权的合法性。这种逻辑从未真正消失。书中写道:“The Chinese were never the cause of crisis, but the mirror in which the West saw its own contradictions.”——危机的根源并不在华人,而在于西方凝视自身矛盾的镜子。

艾明如的写作方法兼具学术严谨与跨学科洞察力。她将劳工史、法律史与殖民研究交织,从资本流动的角度揭示种族制度的全球结构。通过矿区日志、报纸报道、殖民地行政信件、公司账本等档案,她重建了一个横跨半个地球的社会生态。读者仿佛能看到昏黄工棚的灯光、听到铁锤击打岩石的声音,也能感受到那些无名者如何被档案的沉默吞没。作者没有浪漫化华人的受苦,而是展示他们如何以劳动与适应力在排斥世界中生存,让历史显得复杂而真实。

这本书的现实意义同样显著。作者虽未直接评论当代中美关系,但她为我们提供了一面历史镜子。当今西方社会对中国的政治与经济焦虑,常以战略竞争的名义出现,却在结构上延续了十九世纪的“华人问题”逻辑——经济焦虑与文明等级观念交织。她提醒读者,如果社会仍通过“他者化”确认自我优越,那么它永远无法真正理解全球化,也无法摆脱历史阴影。

在结尾,艾明如写道:“Gold built empires, but the Chinese made them work.”——黄金建构了帝国,而让帝国运转的,是那些无名华人之手。这句话凝结了全书精神。黄金象征资本与帝国扩张,而让帝国运转的人却长期被忽视。作者让这些人重新回到历史舞台,不是为了立碑,而是揭示现代性背后的代价。

《华人问题:淘金热与全球政治》2021年由W.W. Norton & Company出版社出版。它不仅是一部学术著作,更是一种道德与历史的反思。它逼迫我们重新理解“全球化”的含义:从十九世纪的金矿到二十一世纪的供应链,资本流动与种族界限始终交织。阅读这本书,不只是回望历史,更是审视当下——所谓的“华人问题”,从来都不是华人的问题,而是美国自身未能面对的真相。