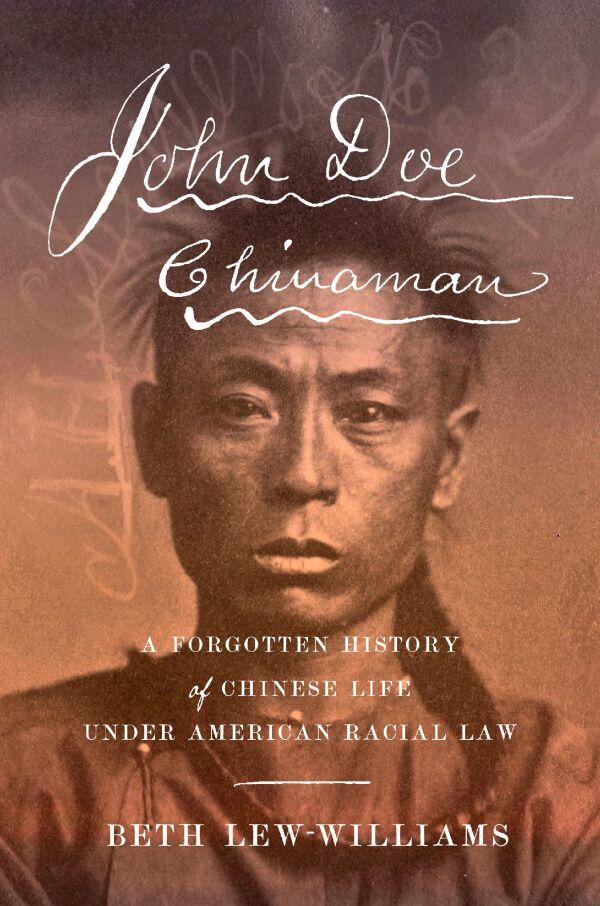

谁是“John Doe Chinaman”?在19世纪美国西部的法庭记录、移民登记、税务文件等官方文件中,这个标签常常被用来泛指华人移民。他们具体的姓名与身份被抹去,沦为历史档案中的“无名氏”。普林斯顿大学历史学教授贝丝·刘-威廉姆斯(Beth Lew-Williams)新近出版的著作《美国种族法律下被遗忘的华人生活史》,通过尘封的档案揭开了这段被人们忽视的历史,展现华人移民在种族法律压迫下的重重困境与持续抗争。

Lew-Williams是普林斯顿大学历史系教授,同时也是19世纪华人移民的后裔。正是个人与家族的历史经验,使得她对华裔移民在美国被边缘化的经历有着更深刻的认识。作为幼年时在课堂上几乎听不到中国人美国历史的孩子,她后来选择历史学研究,并立志将这些被遗忘的故事带回公众视野中。

在翻阅泛黄的历史档案时,Lew-Williams发现华人常常是以“唐人”的种族身份存在,被统称为“John Doe Chinaman”或“Mary Chinaman”。这种形式的匿名化正是Lew-Williams要揭示的关键问题之一:法律如何不仅通过显性法律条文管制华人,也通过省略、忽视他们的具体身份,将他们推入集体刻板印象与制度化他者的位置。

加州在 1852 年对外国采金者征税的做法,是地方政府利用法律开始针对华人群体的典型例子。从这之后至二十世纪初,美国西部的州与地方颁布了五千余条有关华人的法规。这些法律不仅限于移民身份或入境问题,而是覆盖了教育、公共设施的使用、土地拥有、商业经营、婚姻合法性、家庭结构、公共健康与居住环境等日常生活的各个层面。

执行这些法规的角色并不只是法官或警察。教师、公共卫生官员、邻居、传教士——他们或被法律赋予权力,或主动参与到对华人的监控与边缘化中来。这些人的行为与法律合力,创造出一种“种族礼仪”,即社会中那些看似不成文却被普遍接受的规范:谁可以进入学校,谁可以使用公共设施,谁可以拥有土地,甚至谁可以合法结婚。法律与习俗相互作用,使歧视不再只是一种外在强加,而成为社会日常的一部分,被规范化、制度化。

在这样一个被压缩的空间里,华人并不是完全没有抵抗。Lew-Williams 的书中记录了华人的诉讼、法律抗争,以及社区内部的自助努力。他们利用法律边缘地带、提起诉讼挑战不公平法律、保留传统文化,或者在社区内部建立互助网络,以维护尊严、延续家庭与文化。在极度不利的环境中,这些努力并不一定能推翻制度,但却在夹缝中保住了人的尊严与群体的连续性。

比起联邦层面的排华政策,地方与州法律的影响往往被忽略,但它们对华人在美国的日常生活影响更直接、更细腻。一个孩子是否能在当地学校上课,一个家庭能否依法律存在,一个商店能否获许可开业,这些看似微小的法律条文,在实际中塑造了一个群体的生活轨迹。Lew-Williams 的研究让我们看到,没有这些地方法律,华人历史中许多的限制与压迫就无法被完整理解。

本书2025年9月由哈佛大学出版社出版。它告诉读者,种族歧视并不仅仅是在重大法案里显现,更多时候潜藏在日常规则与地方法律中。那些看似中立、被认为理所当然的制度,可能正是继续维护社会不平等的根基。Beth Lew-Williams 用严谨的历史学方法与温暖的人文关怀,将被遗忘的“John Doe Chinaman”从阴影中拉回,我们不仅记住那些名字背后的生命,也被提醒要审视当下的法律与制度:它们是否真正保证了所有人的平等与尊严。